Ergebnis einer städtischen Untersuchung: Regensburger NS-Rüstungsproduzent Wiedamann nicht entlastet

Kurzzeitig wurde das sanierte Wiedamann-Haus in der Brückstraße abgefeiert als Ort, an dem Juden versteckt worden seien. Während sich diese Vermutung rasch zerschlug, kommt nun auch eine städtische Auftragsarbeit trotz erheblicher Lücken zu dem Ergebnis: Der Zinngießer Ernst Wiedamann war alles andere als ein Gegner des NS-Regimes.

Das Wiedamann-Haus in der Brückstraße: teure Wohnungen und ein artist in residence-Programm statt eines geheimen Judenverstecks. Foto: Werner

Fast nichts ist übrig geblieben vom „Sensationsfund“ im Wiedamann-Haus, der Ende 2022 überregionale Schlagzeilen machte. Fast drei Jahre ist es her, als die Mittelbayerische Zeitung verkündete: Dass der Besitzer Wiedamann, „hier während der Nazi-Zeit Juden versteckte“. Von einem geheimen Zimmer war die Rede.

Nun kommt auch eine Untersuchung der Stadt zu dem Ergebnis: Weder war der damalige Firmenbesitzer, der Zinngießer Eugen Wiedamann, nach Aktenlage ein Gegner des NS-Regimes wie damals kolportiert, noch gab oder gibt es irgendwelche belastbare Hinweise, dass wer auch immer in einer Geheimkammer „während der Nazi-Zeit Juden versteckte“. Anstatt der ersehnten Sensation bleiben in der Brückstraße nur hochpreisige Wohnungen, darunter eine, die das Kulturreferat für ihr Programm artists in residence angemietet hat. (Diesen Samstag werden die residence-Räume erstmals öffentlich präsentiert, die entsprechende Internetseite verschweigt die NS-Belastung des Hauses.)

Zur Erinnerung: Bereits im März 2023 hatte sich die Stadtverwaltung distanziert von der allzu schönen Story vom Judenversteck. Diese sei nur „ein Produkt der Medien“ gewesen. Zuvor aber hatte auch ein städtischer Denkmalschützer dieses Produkt mit Gerüchten und zweifelhaften mündlichen Überlieferung befeuert.

Nach der geplatzten Sensation: Interner Auftrag an Wiedamann-Expertin

Im Zuge der Distanzierung beauftragte Kulturreferent Wolfgang Dersch bereits im März 2023 die städtische Kunsthistorikerin Caroline-Sophie Ebeling mit der Klärung der NS-Vergangenheit der Firma Wiedamann und ihrer mutmaßlichen Geheimkammer. Ebeling gilt als Expertin für Wiedamanns Zinnkunst. Die Firmengeschichte der Zinngießer hat sie in ihrer Dissertation („Silber“ für jedermann – die Zinnkunst der Firma Wiedamann, 2021) untersucht und dabei auch eine Kunstausstellung mit Katalog auf die Beine gestellt.

Von einer Sensation war die Rede, von Assoziationen mit dem Anne-Frank-Haus – doch die Behauptung, dass hier Regime-Gegner versteckt worden sein sollen, ist durch nichts zu belegen. Foto: Effenhauser/Stadt Regensburg

Nun, zweieinhalb Jahre später, kann man die Rechercheergebnisse der Kunsthistorikerin Ebeling im aktuellen Band der Verhandlungen des Historischen Vereins (Bd. 165, 2025) nachlesen. Wer allerdings irgendetwas über das „Geheimzimmer“ oder „versteckten Juden“ erfahren will, wird enttäuscht. Ebeling verliert dazu kein einziges Wort. Auch nicht, wieso sie überhaupt weitere Forschungen zu Wiedamann anstellte, wer oder was der Anlass dazu war.

Wiedamann – nur ein Objekt der Nazis und kein Nutznießer?

In der Einleitung ihres gut dreißigseitigen Aufsatzes (Auswirkungen der nationalsozialistischen Politik auf die Regensburger Zinngießerei Wiedamann, Pustet Verlag 2025) heißt es lapidar: Während sich ihre Dissertation einer „kunsthistorischen Aufarbeitung der Firmenerzeugnisse“ widmete, fokussiere der aktuelle Aufsatz „stärker auf diesen Zeitabschnitt und die Auswirkungen der NS-Politik in Wirtschaft und Gesellschaft auf diesen regionalen Familienbetrieb.“

Schon ein Blick auf die Semantik des Titels deutet an, dass Wiedamann vor allem als ein Objekt von politischen Auswirkungen betrachtet werden soll. Nicht als Nutznießer oder Akteur der Kriegswirtschaft eines verbrecherischen Regimes.

Obgleich Ebeling schon in ihrer Dissertation (abgeschlossen 2019) enthüllte, dass die Firma Wiedamann sowohl serielle Rüstungsgüter für den Nazi-Rüstungskonzern Messerschmitt als auch einzigartige Kunstwerke für Reichsmarschall Herrmann Göring fertigte, blieben damals auch Lücken und Fragen, die nun im Nachgang geklärt werden sollten.

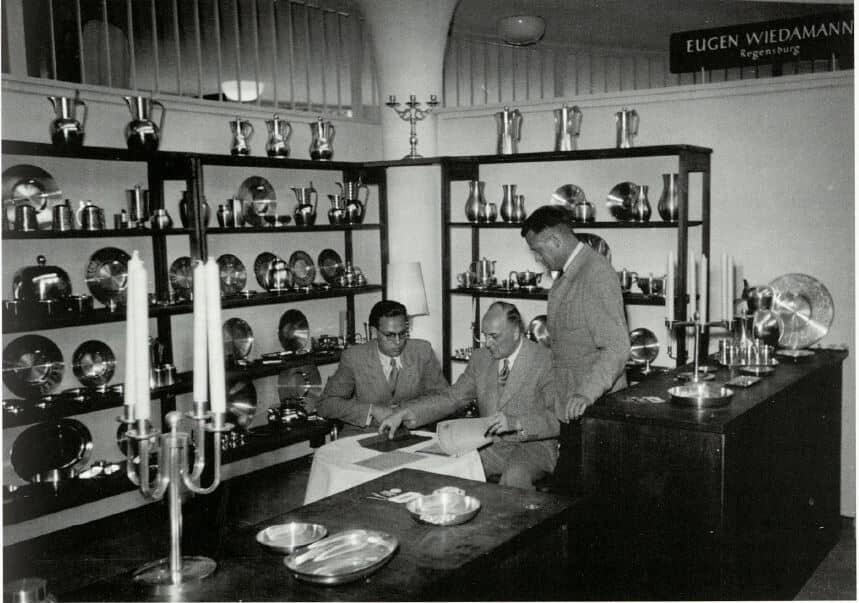

Richard und Eugen Wiedamann auf der Frankfurter Herbstmesse 1951. Quelle: Ebeling 2021, Historisches Museum Regensburg

Unklar war beispielsweise, inwieweit Wiedamann als kriegswichtiger „Spezialbetrieb“ mit dem NS-Regime zusammengearbeitet und von diesem profitiert hatte. Ob der Seniorchef der Firma, Eugen Wiedamann, oder sein Sohn und Mitinhaber, Richard, Funktionsstellen im NS-Regime innehatten, ob und mit welchem Ergebnis sie die Entnazifizierungsverfahren durchlaufen haben.

Trotz vieler neuer Details und der erneuten Sichtung des vom Historischen Museums erworbenen Wiedamann-Nachlasses werden relevante Zusammenhänge und Hintergründe auch im vorliegenden Aufsatz kaum geklärt.

Wiedamanns Betriebsordnung für NS-Zwangsarbeit hatte tödliche Folgen

Laut Ebeling ergaben ihre aktuellen Nachforschungen jedoch, dass die „hier zusammengetragenen Fakten Wiedamann als Produzenten für die Kriegsmaschinerie des ‚Dritten Reiches‘ nicht entlasten“. Mit sogenannten Ostarbeitern und sowjetischen Kriegsgefangenen habe die Zinngießerei Wiedamann die gestellten „Herausforderungen“ bewältigt, „nachdem der NS-Staat rechtliche Normen und Regeln der Wirtschaft zu eigenem Nutzen ausgehebelt hatte“.

Wiedamann handelte im NS-Regime zwar „opportun“, habe aber „dabei in der Tat nur einen geringen Spielraum als Familienbetrieb gegenüber der auf Krieg umorientierten Großindustrie“ gehabt, so Ebelings Bewertung. Es ergebe „sich das Bild, dass Ostarbeiter bei Wiedamann neutral behandelt wurden. Die Kriegsgefangenen ebenso, solange sie die Betriebsordnung einhielten.“

Wer sich nicht an die „Betriebsordnung“ der Wiedamanns hielt, sprich nicht unentwegt für den Profit der Zinngießer und die NS-Rüstung arbeitete, sei aber bei den Nazi-Behörden gemeldet und angezeigt wurden.

Denunziation aus „fehlender Weitsicht“?

An einem Beispiel, im Falle der Denunziation des sowjetischen Kriegsgefangenen und Unteroffiziers Michail Miljanenko, attestiert Ebeling den Wiedamanns „fehlende Weitsicht“, da „mit der Meldung von dessen Insubordination das Leben des Kriegsgefangenen leicht aufs Spiel“ gesetzt worden sei. Welche Folgen Wiedamanns Meldung für das Leben Miljanenko tatsächlich gehabt hatte, erwähnt Ebeling nicht.

Aus den einschlägigen und leicht zugänglichen (Online-)Archiven hätte sie entnehmen und referieren können, dass Miljanenko nach der Denunziation verhaftet und ins Konzentrationslager nach Flossenbürg verschoben wurde. Miljanenko war einer von vielen Millionen Sowjetbürgern, die ihre Zwangsarbeit für Nazi-Deutschland und die Denunziation durch Nazi-Betriebsführer nicht überlebten.

Hunderte von toten Zwangsarbeitern in Regensburg

Für die Stadt Regensburg stellte das Standesamt nach Kriegsende und auf Anordnung der US-Militärregierung Listen mit den Namen, Geburtstag und -ort, der Todesursache und den Begräbnisorten zusammen: fast 700 tote „Russen“ und über einhundert „Ukrainer“ wurden gezählt. Hinzu kämen nicht amtlich erfasste oder nicht gemeldete und schnell verscharrte Tote in unbekannter Zahl. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die vor allem für nationalsozialistische Betriebe bis zum Tode schuften mussten, durch Arbeit vernichtet wurden.

Die meisten Gräber wurden längst aufgelöst oder eingeebnet, die Erinnerung an sie durch Nicht-Erwähnen und Verschweigen, bis auf randständige Ausnahmen, getilgt.

Parteinahme und Sympathie für die Zinngießer

Mit einer Mischung aus einfühlsamer Sympathie für den vom NS-Regime vernutzten kleinen Kunstbetrieb Wiedamann und einem befremdlichen Desinteresse hinsichtlich der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschreibt Ebeling die Zinngießer vor allem als ein Objekt der NS-Kriegswirtschaft. Als ein um seine Existenz kämpfenden „Kleinproduzenten auf unterster lokaler Ebene“, der sich immer wieder um Kriegsbefangene bemühen musste, um zu überleben.

Die für ihre Recherchearbeit angeblich herangezogenen Analysekategorien „Handlungsspielräume und Zwangslagen“ werden nicht wirklich angewandt, und wenn dann nur unkritisch und mit einer grundlegenden Sympathie für den auch im NS-Regime wirtschaftlich sehr erfolgreich handelnden Familienbetrieb Wiedamann, der seinen Reichtum mit der Ausbeutung nationalsozialistischer Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen erzielte. Darunter russische Frauen und Mädchen, die im Wiedamann-Haus in der Brückstraße wohnten und wohl Hausarbeiten verrichten mussten.

Mit Zinngeschirr von Eugen Wiedamann geschmückter Reichssaal zum Besuch Hitlers im Oktober 1933 Quelle: Museen der Stadt Regensburg.

Ebeling beklagt „dauernd drohende Betriebsausfälle“, spricht von einem „zermürbten“ Arbeitsklima „in der Firmenleitung“ und dass sich man sich immer wieder um Kriegsgefangene bemühen musste, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.

Bereits Ende März 1942 habe Wiedamann zusammen mit zwei namentlich nicht genannten Regensburger Firmen beim zuständigen Rüstungskommando Nürnberg „den Bau einer Baracke für ca. 20 Mann“ beantragt. „Für die Unterbringung sowjetischer ‚Arbeiter‘, mutmaßlich Kriegsgefangener“. Die damals auch erhoffte Zuweisung von sowjetischen Gefangenen sei ausgefallen, diese sei stattdessen an große Firmen wie Messerschmitt oder die Reichsbahn gegangen.

Wie die Lebens- und Sterbesituation der in Baracken untergebrachten Gefangenen sich gestaltete und zunehmend verschlechterte, wieso die Sterberaten der sowjetischen Kriegsgefangenen so extrem hoch waren, darüber weiß Ebelings Recherche nichts zu berichten.

Enge Zusammenarbeit mit NS-Stadtverwaltung verschwiegen

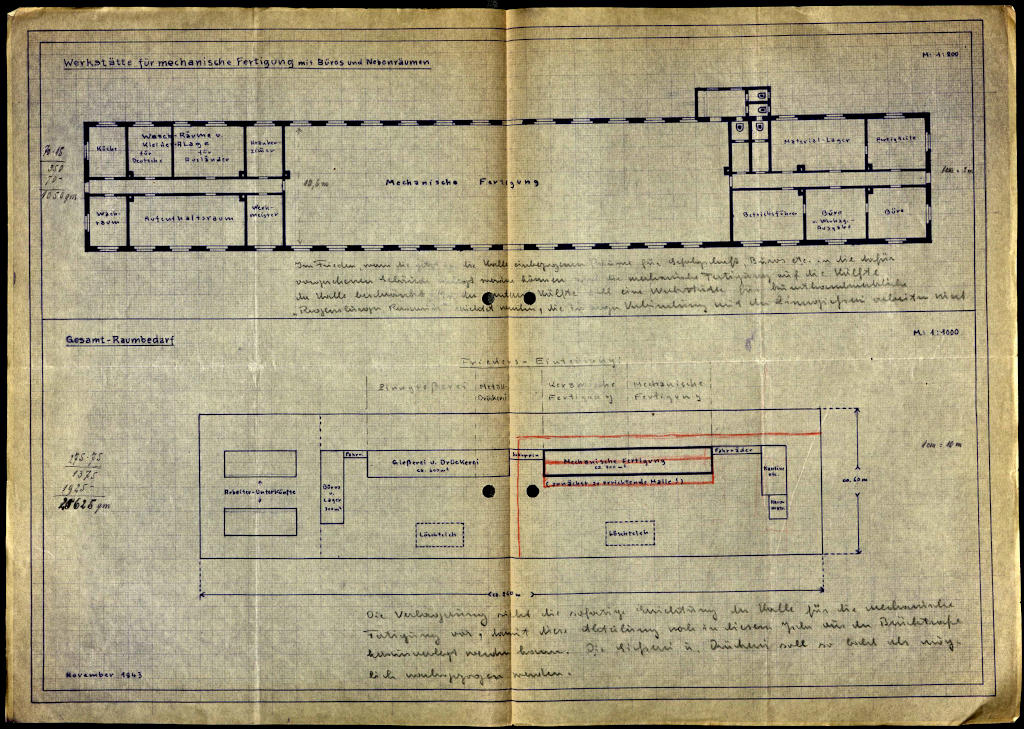

Ende März 1944 wurde im Zuge der „vom Führer befohlenen Jägerfertigung“ auch im Wiedamannschen Betrieb die „Arbeitszeit auf 72 Stunden pro Woche angehoben und Sonntagsarbeit eingeführt“, schreibt Ebeling. Dass die Firma Wiedamann für dieses letzte Aufbäumen der NS-Rüstungswirtschaft auch eine neue Fabrik für die Zulieferung von Messerschmitt als Produzent der Jäger bauen sollte und wollte, und dafür vom Nazi-Bürgermeister Otto Schottenheim eigens ein städtisches Grundstück mit Bahnanschluss für den An- und Abtransport von gefangenen gehaltenen Zwangsarbeitern zugeschustert bekam, erwähnt sie bezeichnenderweise nicht. Trotz ihres Verweises auf die im Stadtarchiv erhaltenen Plänen für den besagten Fabrikneubau.

Im April 1944 wies Nazi-Oberbürgermeister Schottenheim dafür, laut erhaltenen Akten, das städtische Liegenschaftsamt an, „dass der Fa. Eugen Wiedamann auf Veranlassung des Jägerstabes das zur Betriebsverlagerung benötigte stadteigene Grundstück – Teilf. Aus Fl.Nr. 868 Gemarkung Grünthal I – sofort zur Verfügung zu stellen ist“ (hier genauer).

Der Plan für den Rüstungsbetrieb der Wiedamanns in Wutzlhofen vom November 1943. Handschriftlicher Vermerk: “Die Verlagerung sieht die sofortige Errichtung der Halle für die mechanische Fertigung vor, damit diese Abteilung noch in diesem Jahr aus der Brückstraße heraus verlegt werden kann. Die Gießerei und Drückerei soll so bald als möglich nachgezogen werden.” Aus dem Akt: ZR II 8545.

Stattdessen betont Ebeling für Wiedamann lästige Details wie, dass die „Zuschläge für Feiertagsarbeit während der Ostertage von den Betriebsführern bezahlt werden (mussten)“ Oder: „Wiedamann wurde in der Existenz bedroht und war damit erpressbar – wie sich auch anhand der Situation seiner Arbeitskräfte“ gezeigt habe. „Die Verlagerung der außergewöhnlichen und angeordneten Produktionskosten auf die Privatbestriebe“ [sic!] hätten „Folgen für die Arbeiterinnen und Arbeiter gehabt“. Welche verrät Ebeling nicht.

Wiedamann – ein Familienbetrieb ohne Netzwerke?

Die Liste der zu konstatierenden Auslassungen und gravierenden Mängel in Ebelings Aufsatz ist lang. Ins Auge sticht etwa, dass sie die Firmeninhaber der Zinngießerei völlig getrennt von der gesellschaftlichen Entwicklung und anderen Regensburger NS-Figuren, also ohne Netzwerke, Kontakte und Beziehungen, zeichnet. Dabei hätte Ebeling beispielsweise bequem auf die Recherchen von regensburg-digital zurückgreifen oder verweisen können.

Sie hätte etwa die enge persönliche Verflechtung mit (nebst Persilschein von) dem NS-Multifunktionär Walter Boll (wie Wiedamann Mitglied der Männerunde Schlaraffia) thematisieren können, der die Wiedamanns als NS-Kunstwart protegierte. Oder auch jene enge Verbindung ansprechen können, die bestanden mit dem seit den 1920er Jahren als rechtsextremen Antisemiten auftretenden Verleger Gustav Bosse und dem Dunstkreis des Regensburger Kunst- und Gewerbevereins, der sich unter der Führung des Nazis Bosse selbst gleichschaltete.

Foto der Hochzeit von Richard Wiedamann und Johanna Cetto 1931 in saal an der Donau. Hintere Reihe stehend in der Mitte: Max Wissner. Sitzend in der Mitte: Eölfriede und Kommerzienrat Ernst Catto, schräg dahinter stehend: Johanna Wiedamann, geb. Cetto, und Richard Wiedamann. Erste Reihe stehend: Hanns von Walther, Gustav Bosse, Eugen Wiedamann (v.l.). Foto: Historisches Museum Stadt Regensburg

Selbst die engen, in städtischen Kunstausstellungen stets betonten Verbindungen der Wiedamanns mit dem stadtbekannten Maler Max Wissner (1873–1959) beschweigt Ebeling. Obwohl sie ihn und sein Porträt des „Russenknaben Wladimir“ (ein jugendlicher russischer Zwangsarbeiter der Familie) in einer Fußnote erwähnt und obendrein krude Entlastungs-Überlegung zu „Rassenporträt“ und „Untermenschen“ anstellt. Dass Wissner zur Entnazifizierung seines Gönners Richard Wiedamann (HJ-Sportreferent und Gefolgschaftsführer seit 1933) einen bezeichnenden Persilschein ausstellte, darüber lässt Ebeling ihre Leserschaft uniformiert.

Dass es auch im nationalsozialistischen Regensburg tragfähige und weitreichende Netzwerke gab, ist eine Binse. Der im Stadtmuseum beschäftige Historiker Roman Smolorz (der mit Ebeling übrigens auch zu den Zinngießern Wiedamann forscht und von ihr mehrfach als Referenz genannt wird), betont die Bedeutung von diesen Netzwerken seit Jahrzehnten zu Recht. Auch für die Wiedamanns haben diese bestanden, das Naziregime überdauert und NS-Funktionäre sogar über die für sie entbehrungsreiche Zeit der Entnazifizierung getragen.

So schrieb beispielsweise der vormalige Nazifunktionär Boll als Angestellter der Wiedamanns die Firmengeschichte um, nachdem ihn die US-Militärregierung 1945 aus seinen vielen NS-Ämtern entfernte. Ebelings Recherche beschweigt die Netze der Wiedamanns konsequent.

Belastendes Selbstzeugnis wird verschwiegen

Ebenso konsequent ignoriert Ebeling ein so zentrales wie belastendes Ego-Dokument des Juniorchef Richard Wiedamann. Im Dezember 1942, als die Kunstproduktion im Hause Wiedamann fast ganz versiegt war und Kriegsgefangene in den Rüstungswerkstätten Wiedamann im Schichtbetrieb für den „Endsieg“ arbeiteten mussten, brüstete sich Richard Wiedamann in einer NS-Broschüre mit einem ganz besonderen Ankäufer seiner Kunst:

„Zu meinen stolzesten Erfolgen in Deutschland rechne ich die wiederholten Ankäufe des Führers.“

(Aus: Eugen Wiedamann, Zinngerät 1943)

Ergriffen vom eigenen Werdegang beschreibt Richard in diesem sehr persönlich gehaltenen Text seine Entwicklung „zum allein verantwortlichen Betriebsführer“. Dabei versäumt er es nicht, etwa der NS-Organisation DAF (Deutsche Arbeitsfront) für die „abermalige Vergrößerung“ seines Betriebs zu danken.

Trinkgeschirr präsentiert auf der Zweiten Deutschen Architektur- und Kunsthandwerk-Ausstellung im Münchner Haus der Deutschen Kunst, 1938. Quelle: DIE KUNST IM DRITTEN REICH (Herausgegeben vom Beauftragten des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der NSDAP, 1/1939)

In ihrer Dissertation (2021) erwähnt Ebeling diese Broschüre von 1943 noch versteckt in einer Fußnote, allerdings ohne den belastenden Inhalt zu referieren. In dem nun in den Verhandlungen des Historischen Vereins erschienen Aufsatz taucht die sicherlich zutreffende Selbstbeschreibung des Richard Wiedamann und sein Stolz auf die Führer-Ankäufe überhaupt nicht mehr auf.

Dabei stellt diese Selbstbeschreibung eine bedeutsame Quelle dar, die jede seriöse Forschung anführen und betonen würde, ja muss. Ebeling tut dies nicht.

Wiedamann als Opfer der Nazis und US-Truppen

Als letztes Beispiel für die nicht selten problematische Arbeitsweise und Schlussfolgerungen Ebelings soll noch der Aspekt Rohstoffe genannt werden.

Mit dem Krieg 1939 wurde der Handel von Metallen bekanntlich kriegswirtschaftlich kontingentiert. „Vor allem die Lage der Zinnbestände“ habe sich, so Ebeling, zunehmend verschlechtert, was zu sogenannten Metallspenden und Beschlagnahmung von metallenen Gegenständen führte.

Auch die Wiedamann’sche Werkstatt sei davon betroffen gewesen. Wegen der Engpässe bei der Zuteilung von Rohstoffen habe Wiedamann „1939 harte finanzielle Einbußen verkraften“ müssen, so Ebeling.

Doch dem nicht genug: „Auch nach Kriegsende und dem Untergang des NS-Regimes“ hatte, so Ebeling, „die Firma weiterhin mit Beschlagnahmungen von Eisen und Metallen zu kämpfen.“ Im Juli 1945 hätten „U.S.-Truppen das Lager der Firma in Saal an der Donau requiriert und u.a. Maschinen, Rohstoffe (ca. 15 t Zinn), ein Motorrad, Musterkataloge, Kunstwerke uvm. entwendet (nicht beschlagnahmt).“

So gibt Ebeling die Angaben Wiedamanns aus einem Antrag für Kriegsentschädigungen von Mitte der 1950er ungeprüft wieder. Wie es sein konnte, dass die Firma Wiedamann im Juni 1945 noch 15 Tonnen Zinn gebunkert hat, die zuvor der Nazi-Kriegswirtschaft entzogen worden sein müssen, das wäre eine zu klärende Frage gewesen.

Rätselhaft bleibt dabei vor allem, wieso Ebeling sich die Rede von den stehlenden US-Truppen zu eigen und die Firma Wiedamann letztlich auch zu einem Opfer der amerikanischen Armee machen will.

Zum Schicksal des Michail Miljanenko

Zum Schluss soll hier noch kurz auf das Schicksal des oben genannten sowjetischen Kriegsgefangenen Michail Miljanenko eingegangen werden; den 1914 in Wizebsk (heute Belarus) geborenen und im Sommer 1942 von den Nazis gefangengenommenen Unteroffizier. Laut Ebeling geht aus den im Historischen Museum erhaltenen Schriftverkehr hervor, dass Wiedamann den ihm zugeteilten Zwangsarbeiter Miljanenko im Sommer 1944 beim zuständigen Rüstungskommando gemeldet habe.

Der Grund: Miljanenko habe sich „weiterhin ‚unwillig‘ und ‚renitent‘ gezeigt“. Wiedamann habe von daher eine weitere Beschäftigung abgelehnt und „energisches“ Durchgreifen und Ersatz gefordert, „denn sonst würden die übrigen Gefangenen daraus eine Methode entwickeln.“ Diese Meldung sei Wiedamann „als nur konsequent“ erschienen, so Ebeling lapidar, die ansonsten zum weiteren Schicksal Miljanenkos schweigt.

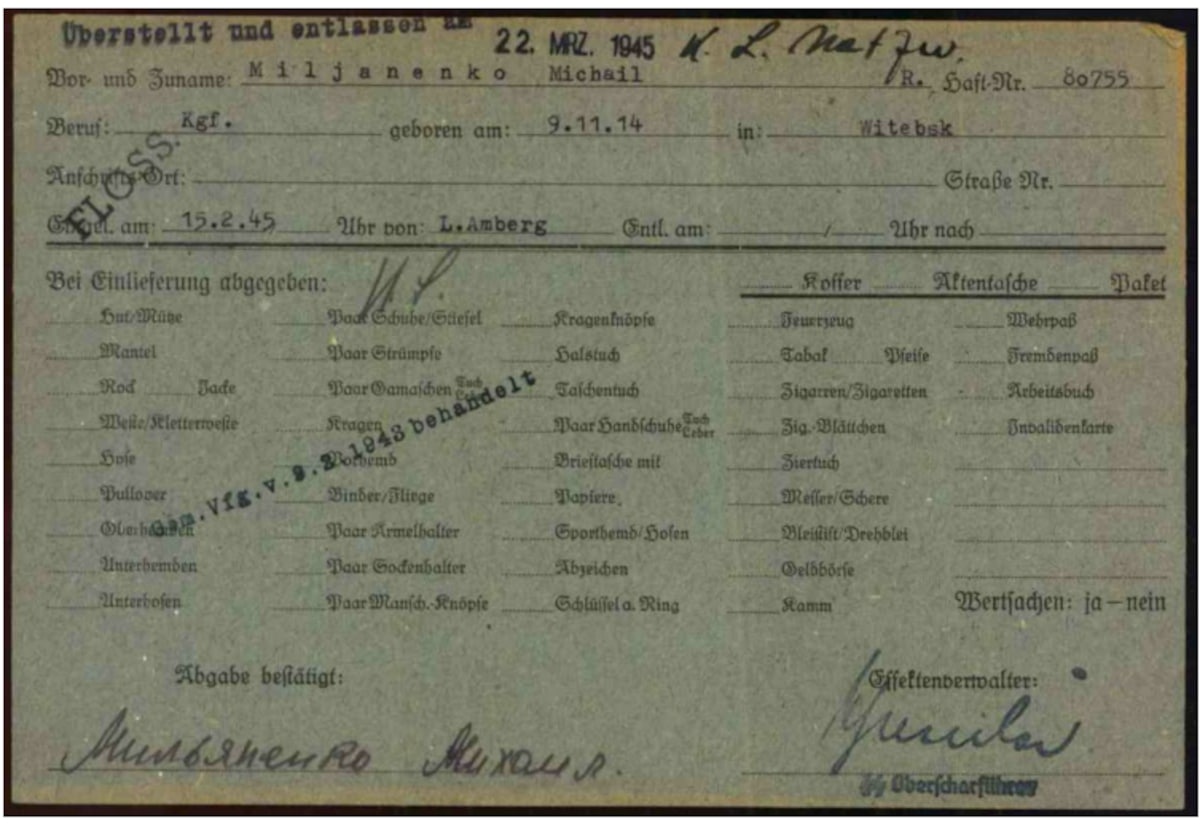

Die Effektenkarte des Michail Miljanenko Beruf: Kgf: (Kriegsgefangener). Keine persönlichen Sachen beim Zugang ins KZ-Flossenbürg am 15. Februar 1945. Er starb am 12. März 1945. Quelle: Arolsen-Archives.

Laut der öffentlich zugänglichen Datenbank des Arolsen-Archives wurde der damals 30jährige Unteroffizier Miljanenko Mitte Februar 1945 verhaftet und laut Auskunft der Gedenkstätte Flossenbürg als politischer Schutzhäftling ins dortige Konzentrationslager verbracht. Von dort aus wurde er Ende März ins KZ Natzweiler verschoben. Gestorben ist Michail Miljanenko kurz vor Kriegsende, am 12. März 1945; Todesursache unbekannt. Begraben wurde er laut Recherchen der amerikanischen Armee in Offenburg.

Eugen Wiedamann hat mit seiner Meldung an das Rüstungskommando das Leben von Michail Miljanenko nicht nur leicht aufs Spiel gesetzt, sondern mit seinem energischen Durchgreifen einen absehbaren Vernichtungsprozess in Gang gesetzt und in dessen Tod Kauf genommen. Der nationalsozialistischen Betriebsordnung und des privaten Profits wegen.

Das Schicksal von Michail Miljanenko öffentlich sichtbar am Wiedamann-Haus zu dokumentieren, ihm beispielhaft für die nationalsozialistische Zwangsarbeit mitten im Rüstungsstandort Regensburg stellvertretend zu gedenken, das wäre eine Aufgabe der vielfach beschworenen aber in dieser Hinsicht bislang hohlen städtischen Erinnerungskultur.

Trackback von deiner Website.