Todesspritze für das Blockbusterkino

Am Mittwoch ist das fünfte Transit Filmfest zu Ende gegangen. Ein paar Eindrücke aus den Regensburger Kinosälen.

Handgemacht und doch professionell – das Transit Filmfest. Foto: pm

„Über Nacht“ sei ihr die Idee für „Jeanne Dielman“ gekommen. Gerade einmal zwei Wochen habe sie am Drehbuch geschrieben. Dann sei das Wesentliche gestanden, erzählte Chantal Akerman 2009 über ihr frühes Filmwerk. Ebenso, dass sie sofort an die Schauspielerin Delphine Seyrig denken musste. Ihr habe sie das Drama quasi auf den Leib geschneidert. Gerade weil diese Rolle der monoton ihrer täglichen Routine nachgehenden Hausfrau nicht so recht passte zur „Grande Dame“. 1975 feierte der Film Premiere – er wurde ein Skandal, verrissen, verspottet. Es war noch nicht an der Zeit. Inzwischen gilt er als Perle der Filmgeschichte, ist Kult und war heuer Teil des Transit Filmfests.

Am vergangenen Samstag bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern damit eine seltene Gelegenheit. Drei Tage begleitet Akerman ihre Protagonistin Jeanne Dielmann, diese verwitwete Frau und Mutter, zwischen Kartoffelschalen und Gelegenheitsprostitution. Ein emotionslos und formalisiert ablaufender Alltag, der fast schon an religiöse Rituale erinnert, ehe er durch einen Mord überschattet wird.

„Die Idee war gut, aber die Welt noch nicht bereit.“

„Wir öffnen den Giftschrank“, hatte das Transit-Team im Vorfeld seiner fünften Festivalausgabe angekündigt – und Wort gehalten. Denn Jeanne Dielmann ist giftig. Es ist eine Todesspritze für all jene, die nur noch Blockbusterkino mit permanenter physischer Action gewohnt sind. Die radikale Reduktion in der Erzählung und in Seyrigs Darbietung, diese Kühle fordern heraus. Die mehr als drei Stunden Spielzeit tun ihr Übriges. Zugleich schafft Akerman eine einzigartige Verbindung zu ihrer Figur.

Wurde mit einer Retrospektive gewürdigt: die Regisseurin Monika Treut. Foto: pm

Doch die Retro-Sektion „Die Idee war gut, aber die Welt noch nicht bereit“ hielt noch anderes parat. Monika Treut zum Beispiel. In drei Teilen wurde der Wegbereiterin des New Queer Cinemas gehuldigt. Heute 70 Jahre alt, hat Treut 1985 gleich mit ihrem ersten Langfilm für Aufsehen gesorgt. Mit „Verführung: Die grausame Frau“ schuf sie einen feministischen Beitrag zur damals schwellende Debatte darum, ob und wie Pornografie reglementiert werden sollte. Weibliche Lust wurde zum Politikum. Alice Schwarzer behauptete, dass Frauen Pornos gar nicht mögen könnten.

Sex sei „nicht nur lustvoll, sondern oft auch lustig“, hielt Treut, damals 34, entgegen und verhalf bei den Hofer Filmtagen 1988 mit „Die Jungfrauenmaschine“ ihren Protagonistinnen zu amüsanten Liebesspielen. Beide Filme wurden zusammen mit „Gendernauts“ von 1999 auf dem Transit gezeigt.

Geschichten von Störenfrieden, Nein-Sagern und Menschen, die aus dem Rahmen fallen

Das Festival drehte sich nicht nur um Geschlechterpolitik und Sex, es plädierte durch seine Auswahl nicht nur für „Liebe sich, wer kann“. Man wolle Störenfrieden, Nein-Sagern, Menschen, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen in den Blick nehmen, ihre Geschichten erzählen. „Unser Motto ist eine Einladung, komplexe, manchmal herausfordernde Facetten des Lebens zu entdecken“, so Festivalleiterin Chrissy Grundl am Eröffnungsabend.

Eine Odyssee durch die Mühlen der bayerischen Bürokratie erzählt die Deutsch-Iranerin Narges Kalhor mit dem Eröffnungsfilm Shahid.

Das war wenige Stunden nach der Wiederwahl Donald Trumps in den USA, das Ampel-Aus in Berlin war da noch nicht bekannt. „Ich hoffe euch geht es einigermaßen gut“, griff Grundl das Festival-Motto tagesaktuell auf. „Hi, how are you“, in Anlehnung an das gleichnamige Album des US-Musikers Daniel Johnston. Der fand unter anderem in Nirvana-Sänger Kurt Cobain einen riesigen Fan, schuf mit seinen Comic-Zeichnungen kultige Werke. Er war Zeit seines Lebens aber auch von einer bipolaren Störung geplagt. Johnston als Außenseiter, er fand sich auf verschiedene Weise in Filmen wie „Simon of the Mountain“ wieder. Herrliche Erzählungen über Zwischenmenschliches, über die Suche nach Dazugehörigkeit, nach der eigenen Identität, einem Sinn im Leben.

„Denen zuhören, die leicht untergehen.“

Mit der Sektion Close Encounters samt Begleitausstellung (noch bis Ende November im M26) widmete sich das Festival zusammen mit dem Verein Akku – Autismus Kunst und Kultur der neurologischen Diversität. Der Film Sandmädchen wurde dabei als sogenanntes Relaxed Screening aufgeführt.

„Denen zuhören, die leicht untergehen“, sagte CSU-Stadträtin Bernadette Dechant in Vertretung der Stadt bei der Eröffnung. Die Wirkung der gezeigten Filme gehe dabei „weit über den Kinosaal hinaus“, ergänzte sie – ehe sie den Saal verließ und damit jenen Film verpasst haben dürfte, der in das diesjährige Transit einführte. Und der hatte es in sich.

Von Beginn an wird es kompliziert in „Shahid“. Männer mit Bärten in schwarzen Roben verfolgen tanzend eine Frau auf Schritt und Tritt. Warum, wird erst allmählich aufgedeckt. Dass die Protagonistin Narges Shahid Kalhor gerne ihren Namen ändern möchte, erfahren wir erst, als sie begleitet von einem Kamerateam einer bayerischen Beamtin gegenüber sitzt. In wenigen Sätzen und einer statischen Szenerie wird die deutsche Bürokratie karikiert.

Weil Kalhor Deutsch-Iranerin ist, müsste sie nicht nur zig Dokumente liefern, sondern auch beim iranischen Konsulat eine Namensänderung beantragen. Schwierig, wenn man im Fokus des Regimes steht. Bleibt noch ein psychologisches Gutachten. Während der ersten Sitzung bei Dr. Ribbentrop, angelehnt an den NS-Kriegsverbrecher, erfährt das Publikum in einer skurrilen Gesangsszene ein paar Hintergründe. Ein Vorfahr von Kalhor wurde in Iran einst zum Märtyrer. Seitdem trägt die Familie den Namen Shahid. „Er verfolgt mich“, erklärt Kalhor dem Psychologen. Sie wolle mit dieser Familiengeschichte endlich brechen.

Seit Menschenrechts-Filmpreis im Exil

Doch der Vorfahr verfolgt sie, tanzt immer wieder um sie herum. Bis beiläufig offenbart wird: All das ist Teil einer Dokumentation. Shahid wird fortan zum Film im Film. Regisseurin Narges Kalhor spielt die Regisseurin, die in der Doku ihrer eigenen Geschichte nachspürt. Was kompliziert klingt, funktioniert in dem autofiktionalen Werk hervorragend. Unaufdringlich entwickelt Kalhor die verschiedenen Handlungsstränge als eine kafkaeske Odyssee. Nach und nach entwirrt sich das Geschehen. Informationen werden beiläufig offengelegt.

Superreich, sympathisch, tödlich: die Familie im österreichischen Film VVeni, Vidi, Vici.

Narges Kalhor greift auf viele eigene Erfahrungen zurück. Ihr Vater war einst Berater von Ahmadinedschad. Nach dessen Wiederwahl 2009 nahm Kalhor an Protesten gegen ihn teil. In ihren Filmen übte sie schon damals Kritik am religiös-patriarchalen Regime in Iran. Ende 2009 sollte der Film Darkhish beim Deutschen Menschenrechts-Filmpreis in Nürnberg für eine Zäsur sorgen. Kalhor wurde gewarnt, nicht mehr in den Iran zurückzukehren. Sie beantragte Asyl. Doch als Tochter eines ehemaligen Präsidenten-Beraters war sie unter den anderen iranischen Asylbewerbern keine von ihnen. Ein Aspekt ihrer eigenen Geschichte, der in Shahid in kurzen, eindrücklichen Szenen mitverhandelt wird.

Kalhors post-migrantischem Werk wurde diesen Mittwoch schließlich mit „Mond“ als offiziellem Abschlussfilm ein Kontrapunkt gesetzt. Die irakisch-österreichische Regisseurin Kurdwin Ayub hatte schon 2022 mit „Sonne“ das Transit bereichert. Nun lässt sie ihre Protagonistin Sarah von Wien nach Jordanien reisen. Von der ersten Minute an ruft der Film eine seltsame körperliche Anspannung hervor, die einen nicht los lassen will.

Als österreichische Arbeitsmigrantin in Jordanien

Gewissermaßen als Arbeitsmigrantin hofft die ehemalige Profi-Kampfsportlerin im Nahen Osten auf eine Auszeit. Kost und Logis übernimmt der neue Arbeitgeber. Der will sie seinen Schwestern Sarah als Kampfsporttrainerin zur Seite stellen. „Seltsam“ findet Sarah die drei Schwestern zunächst. Sie zeigen beim Training kaum Interesse, schauen lieber Seifenopern. Wenn Fatima Sarah schminkt und die Haare kämmt, hat das etwas von Puppenspiel. Schließlich spürt Sarah mehr und mehr dem gewaltsam aufrechterhaltenen patriarchalen Familiengefüge nach, in dem sie ein Fremdkörper ist.

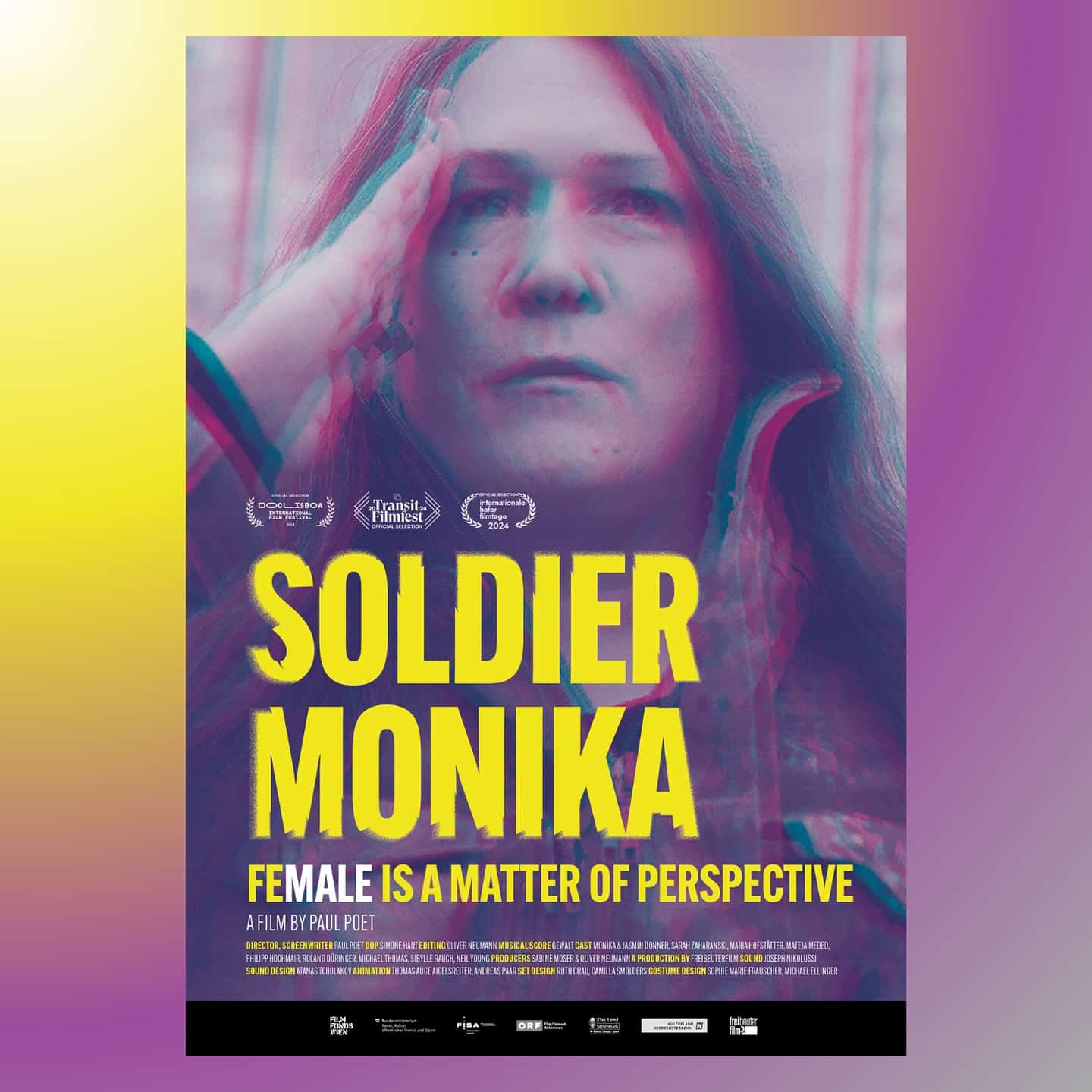

Transsexuell, Elite-Soldatin, extrem rechts: Soldier Monika.

Doch für die Schwestern wird sie zur Projektionsfläche und zum vermeintlichen Weg in die Freiheit. Gemeinsam planen sie einen Fluchtversuch. Hier spielt Ayub gekonnt mit dem sogenannten „White Savior Complex“. Eine vor allem in westlichen Filmen gängige Erzählung, in der erst der weiße Protagonist die Menschen in Not retten kann. Doch Sarah scheitert schon nach wenigen Metern. Es drängt sich den Zuschauern die Frage auf: War es die richtige Entscheidung, den Mädchen auf diese Weise helfen zu wollen? Hat es alles nur noch schlimmer gemacht? Wie hätte ich gehandelt? Und: Hätte Sarah den Mädchen überhaupt helfen können?

Sarah kann einfach wieder in ihr vorheriges Leben zurückkehren. Schon in den nächsten Szenen ist sie bei ihrer Schwester in Wien, die gerade ihr Baby badet. Sie trainiert in einem Boxstudio, singt Abends in einer Karaoke-Bar. Doch auch Sarah lebt in einer Art Käfig. Was aus den drei Schwestern geworden ist, es bleibt offen.

Erschöpft, aber begeistert

Inspiriert wurde Kurdwin Ayub von der wahren Geschichte der Prinzessin Latifa, Mitglied des Herrscherhauses in Dubai. Die unternahm im Februar 2018 zusammen mit ihrer Capoeira-Trainerin einen Fluchtversuch, wurde aber auf dem Weg nach Indien entführt. „Die Trainerin ist heil davon gekommen“, sagte Ayub in einem vorab aufgenommenen kurzen Gespräch, das direkt an die Filmvorführung gezeigt wurde.

Vor dem Kinosaal zogen die Zuschauerinnen und Zuschauer danach erste Resümees zum Film und zum gesamten Festival. Mehr als ein Dutzend Filme hatten manche in den vergangenen Tagen gesehen. Da sei man nun doch langsam etwas geschlaucht – aber total begeistert.

Disclaimer: Regensburg Digital ist Medienpartner des Transit Filmfests.