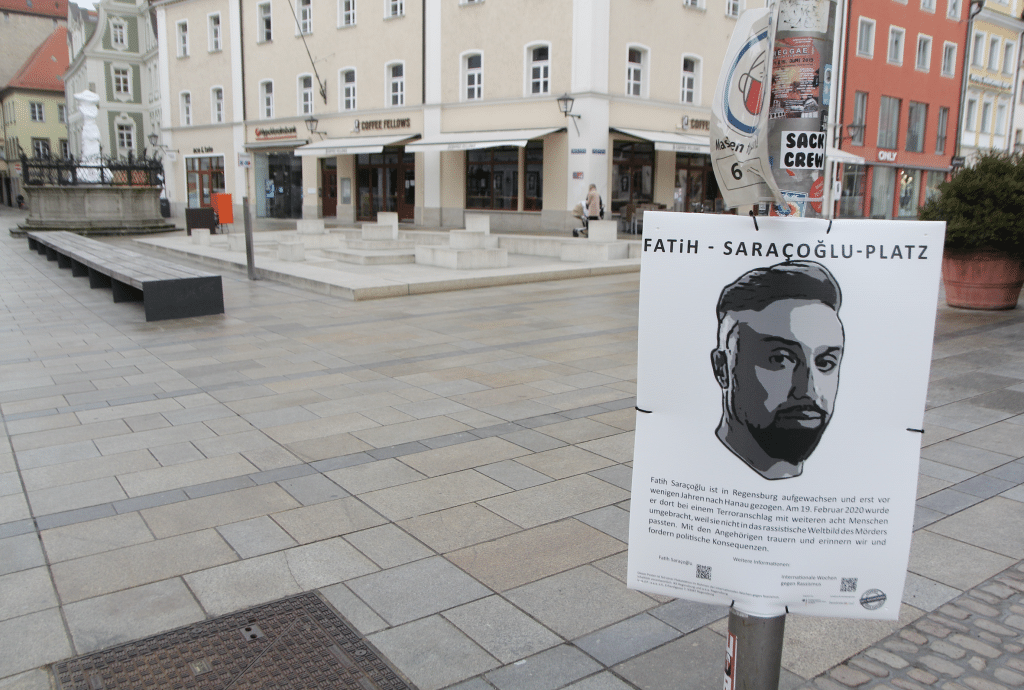

In den Räumen an der Schierstadt 2 sollte ein Begegnungs- und Erinnerungsort entstehen. Das scheiterte vor allem am Widerstand der CSU. Ehemals konkrete Pläne für eine Verlagerung an den Haidplatz hängen nun offenbar auch in der Schwebe.

Jede Menge Verwaltungsarbeit und 125.000 Euro wurden hier verschleudert – der Leerstand an der Schierstadt 2 in Stadtamhof. Foto: as

Seit zwei Wochen ist es offiziell: Die Stadt Regensburg hat die Räume an der Schierstadt 2 in Stadtamhof fünf Jahre lang für die Katz angemietet. „Das Mietverhältnis endet durch eine Mietauflösungsvereinbarung Ende November“, bestätigt eine städtische Sprecherin auf Nachfrage. Zunächst hatte die Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet.

Neben einer Fülle an Verwaltungsarbeit wurden dadurch nach Informationen unserer Redaktion rund 125.000 Euro verschwendet. Das Scheitern der ursprünglichen Pläne ist ein weiteres Symptom der dysfunktionalen Koalition im Rathaus, die bis zum Sommer 2024 bestand. Die CSU hatte sich vehement dagegen gewehrt, dass in den 150 Quadratmeter großen Räumen ein Begegnungsort für Erinnerungskultur entsteht, den das Bildungsreferat dort einrichten wollte.