„Todesursache: Mord: Tod durch Erwürgen“

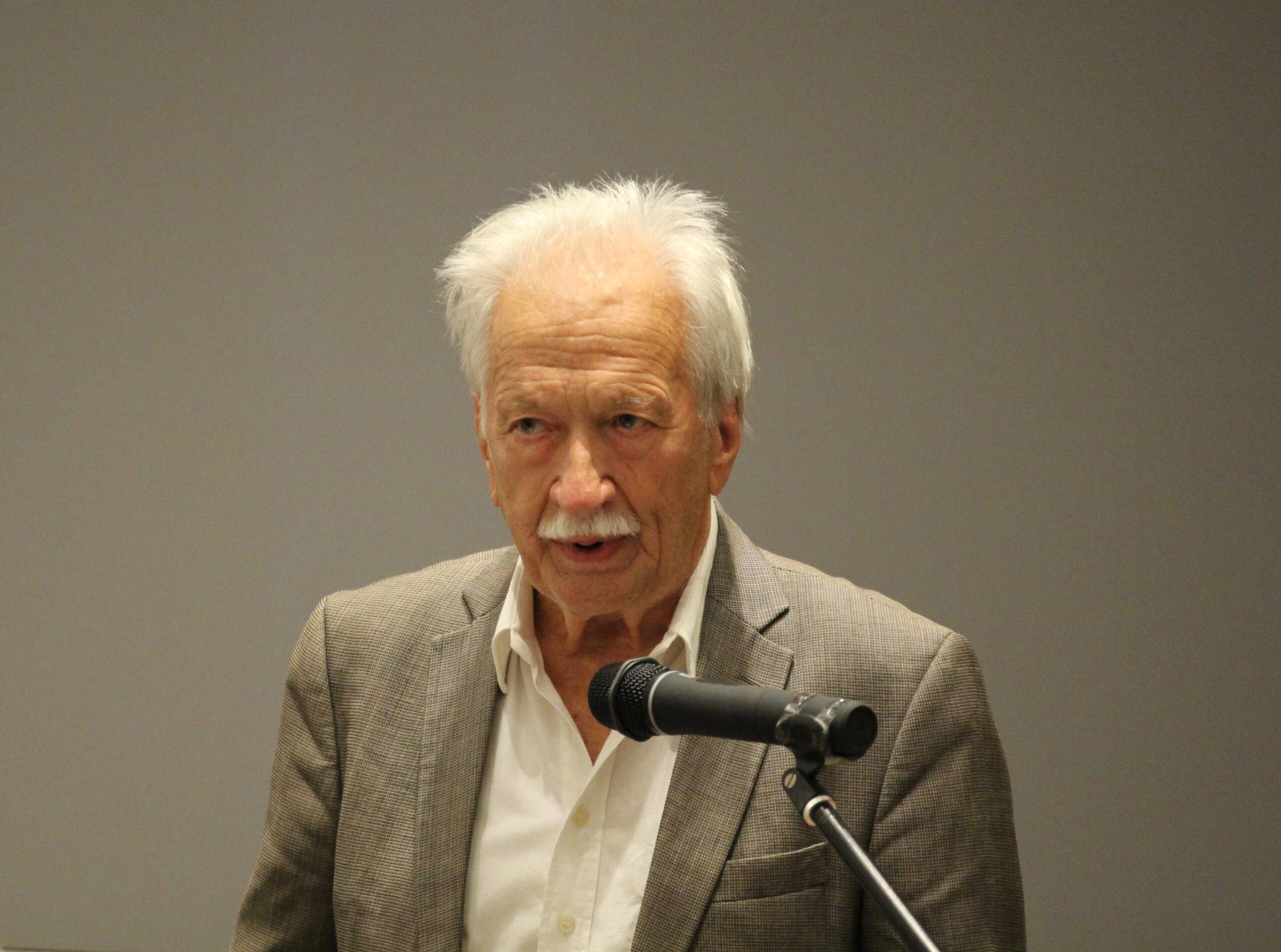

Im Rahmen einer Gedenkstunde anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht 1938 stellte die Journalistin und Autorin Waltraud Bierwirth neue Recherchen zu Morden an Mitgliedern der Jewish Community im Regensburg der Nachkriegszeit vor. Stammten der oder die Täter aus dem Umfeld der Polizei?

Foto vom Tatort Dezember 1945 : Unter der Decke liegt der 14-jährige Berek Goldfeier, erwürgt mit einer verschmutzten Unterhose. Foto: Archiv Waltraud Bierwirth.

Es ist eine bedrückende Stimmung im Saal der jüdischen Gemeinde. Es war hier wohl noch nie so voll wie heute. 9. November, Jahrestag der Reichspogromnacht, der, so nennt es Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, „Tag der Schande einer zuschauenden Gesellschaft“, als vor 85 Jahren Juden misshandelt, gedemütigt und ermordet wurden und als in Regensburg die Synagoge brannte.

Doch ein Gutteil der über 250 Menschen dürfte vor allem gekommen sein, um seine Solidarität und Unterstützung zu signalisieren vor dem Hintergrund des terroristischen Angriffs der Hamas am 7. Oktober, bei dem den aktuellsten Schätzungen zufolge 1.200 Jüdinnen und Juden massakriert wurden und zwar, so die OB, „aufgrund ihres bloßen Seins“.