Holzverzuckerung: einer der größten kriegswichtigen NS-Betriebe Regensburgs

Im Rahmen des städtischen Gedenkmarsches am 23. April soll auch heuer an alle Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Der Anspruch: Zeichen setzen für eine lebendige und gelebte Gedenk- und Erinnerungskultur und „sich gegen jede Art von Faschismus zu stellen“. Der folgende Überblicksartikel zu einem der größten kriegswichtigen NS-Betriebe Regensburgs, der Süddeutschen Holzverzuckerung AG (Südholag), will einen kleinen Beitrag zur Aufarbeitung leisten. Denn Gedenken und Erinnern setzt Aufarbeitung voraus.

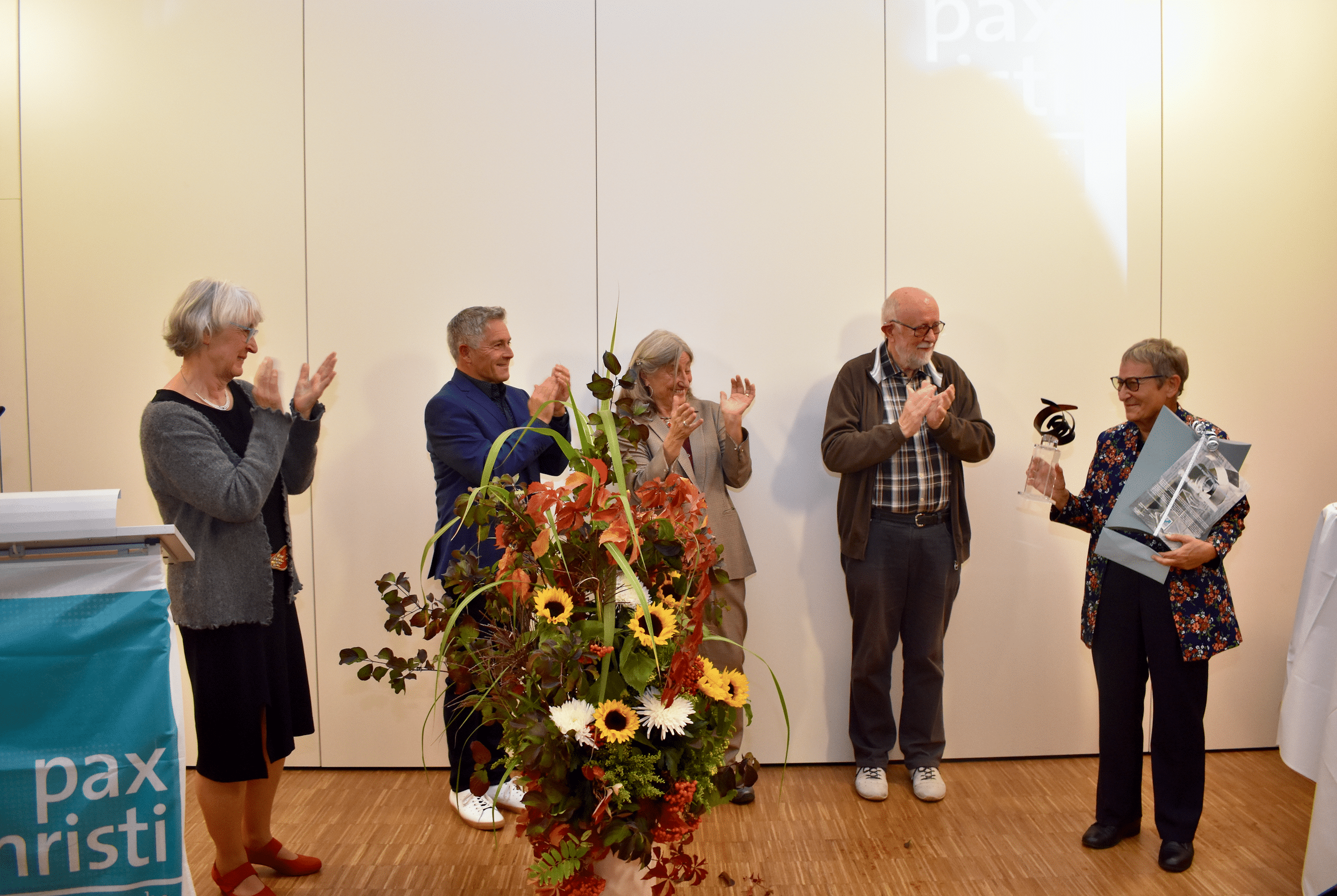

Das mit Altlasten verseuchte Areal zwischen Schwabelweis und Tegernheim war Standort eines der größten kriegswichtigen NS-Betriebe von Regensburg. Foto: Werner

Das weitläufig umzäunte Gelände mit den Backsteingebäuden und dem Betonturm zwischen Regensburg Schwabelweis und Tegernheim mag vielen als Chemie- und Pharmastandort bekannt sein. Auch dass dort eine erhebliche, wenngleich bis heute nicht wirklich aufgearbeitete Altlastenproblematik besteht, ist kein Geheimnis. Dass sich dort einer der größten kriegswichtigen NS-Betriebe Regensburg befunden hat, weiß hingegen kaum jemand.

Obwohl im Jahre 2003 auf die Initiative der Arbeitsgemeinschaft für ehemalige ZwangsarbeiterInnen (EBW) hin mehrere Zwangsarbeiter der Süddeutschen Holzverzuckerung AG (Südholag) nach Regensburg eingeladen wurden, ist die Geschichte des ehemaligen NS-Betriebes weitgehend unbekannt und wurde bislang nicht aufgearbeitet. Als Arbeitsbeschaffungsprojekt der NS-Stadtverwaltung Regensburgs 1933 geplant, wurde die Südholag 1937 von profitorientierten Investoren gegründet: darunter das Haus Thurn und Taxis und die Regensburger Baufirma Riepl.