Die Stadt Regensburg wird trotz erdrückender Faktenlage das Ehrengrab des NS-Profiteurs Walter Boll vorerst weiter pflegen. Man will eine Dissertation zur Regensburger Kulturverwaltung abwarten. Das ist peinlich, beschämend und politisch feige.

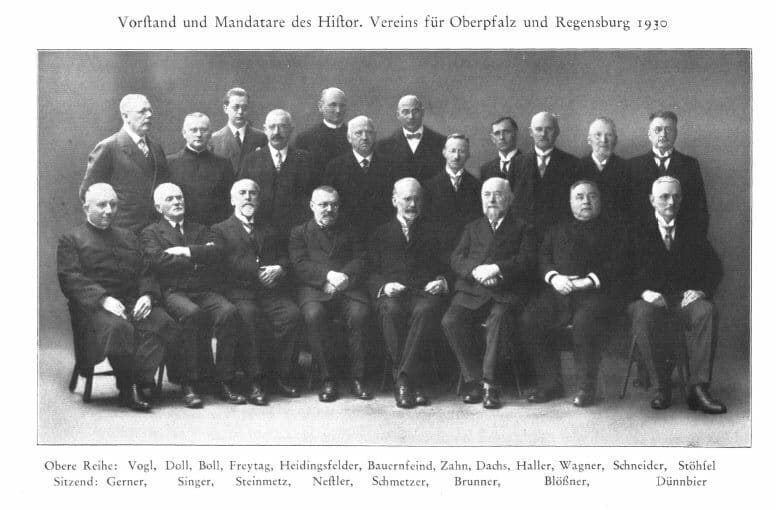

Bereicherte sich auch privat an jüdischem Eigentum: Regensburgs Ehrenbürger Walter Boll. Foto: Pressestelle Stadt Regensburg

Am 23. November ist es wieder einmal so weit. Dann verlängert die Stadt Regensburg den Vertrag für das Ehrengrab von Walter Boll auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof. Sie gibt weiter zwischen 400 und 500 Euro jährlich für Grabgebühr, Grabpflege und Grabschmuck „zu entsprechenden Anlässen“ aus für einen NS-Karrieristen, der sich nachweislich an jüdischem Eigentum bereichert hat. Seit 1985 ist das so. Auch in der Liste der Ehrenbürger wird er weiter geführt.

Dafür gesorgt hatte zunächst Boll selbst, der nach dem Krieg als Leiter des Stadtarchivs, Museumsdirektor und einer der meist dekorierten Regensburger alles dafür tat, Archive und Registraturen von belastenden Unterlagen zu säubern. Anschließend hielt die städtische Kulturverwaltung das Andenken Bolls weiter hoch. Die Verantwortlichen dort legten über bereits bekannte Verfehlungen den Mantel des Schweigens, verschleppten die notwendige Aufarbeitung und pflegten die Boll-Büste im Historischen Museum, die er sich selbst noch zu Lebzeiten schenken ließ.